新HPCの歩み(第104回)-1992年(a)-

|

日本では第五世代が終了し、通産省はRWCPを発足させた。文部省関係でも、科研費の重点領域「超並列原理」、筑波大学のCP-PACSプロジェクト、広島大学のINSAMなど超並列処理の研究プロジェクトが始まる。『アドバンストコンピューティング─21世紀の科学技術基盤』が出版されたが、その構想は「京」そして「富岳」で実現することになる。 |

社会の動き

1992年(平成4年)の社会の動きとしては、1/1 Boutros Boutros-Ghaliが、国連事務総長に就任、1/7ブッシュ(父)米大統領来日、8日の夕食会で倒れる、1/9初の太陽系外惑星発見、1/13共和汚職事件で、阿部文男を逮捕、1/22「脳死臨調」が、脳死は人の死との結論を出した、1/26貴花田が19歳5月で史上最年少優勝、1/30 IAEAと北朝鮮との間で核保障措置協定調印(4/10発効)、2/7 EC、マーストリヒト条約調印、2/8アルベールビル(フランス)冬期五輪開幕(23日まで)、2/14東京地検、東京佐川急便関係者を特別背任で逮捕、3/1暴力団対策法、育児休業法施行、3/3ボスニア・ヘルツェゴビナ独立宣言、軍事衝突へ、3/14 東海道新幹線に「のぞみ」登場、全席指定、朝晩2往復、3/25ハウステンボス開業、4/1太陽神戸三井銀行、さくら銀行に社名変更、4/1朝日新聞(夕刊)でGコードの独占掲載始まる、4/5『報道2001』放送開始、4/12ユーロディズニーランド開園(パリ郊外)、4/20セビリア万博開幕(10月12日まで)、4/25尾崎豊死去、4/29ロドニー・キング事件無罪評決、ロサンゼルスで黒人暴動、5/2日本の国家公務員の週休2日制スタート、5/16伊丹十三映画『ミンボーの女』公開、5/22細川護熙を中心に日本新党結成、5/22リクルートがダイエーの傘下に、5/22伊丹十三が暴漢に襲われ重傷、5/27長谷川町子死去、5/29付で『朝日ジャーナル』休刊、6/2常総鉄道の列車が取手駅ビルに突入、1名死亡、6/3地球環境サミット(リオデジャネイロ)、6/8日本でPKO協力法成立(19日公布)、7/1山形新幹線開業、7/6-8第18回サミット(ミュンヘン)、7/21バルセロナ五輪開幕(8/9まで)、7/26参議院議員選挙、8/4松本清張死去、8/25統一教会国際合同結婚式(桜田淳子、山崎浩子など2万組)、8/27金丸信、東京佐川急便からの5億円献金を認めて副総裁辞任、9/12毛利衛、宇宙へ、9/12日本で月1回の学校週5日制開始、9/16安室奈美恵デビュー、9/17自衛隊、カンボジアでPKO活動へ、9/18ロッキード事件の若狭得治の判決確定、9/20日本共産党が野坂参三名誉議長を解任、9/21協和埼玉銀行、あさひ銀行に社名変更、9/28金丸信、略式起訴、(佐川急便疑惑)、10/14金丸信、議員辞職、10/17服部剛丈君、留学先のルイジアナ州Baton Rougeで射殺される、10/23~28天皇、中国訪問、10/31ローマ教皇庁がガリレオの名誉回復、11/2沖縄の首里城公園開園、11/3 Bill Clintonが米大統領選挙で当選、11/23風船おじさんが琵琶湖畔からアメリカ大陸を目指して出発、消息不明に、11/26衆議院予算委員会が竹下登を証人喚問、11/27貴花田・宮沢りえ、婚約発表(翌年1月破局報道)、12/1気象の気圧の単位がミリバールからヘクトパスカルに、12/12宮澤改造内閣発足、12/19金泳三、韓国大統領選挙に当選、など。

取手駅ビルに列車が突入した直後、筆者は通勤途中に常磐線で通りかかった。人だかりに気づき、「何か?」と思ったが、すぐポケットラジオのニュースを聞いて理解した。

流行語・話題語としては、「きんさん・ぎんさん」「ほめ殺し」「カード破産」「冬彦さん」「セックスレス」「今まで生きていた中で一番幸せです」「ミンボー」「宇宙からいっさい国境は見えません」「就職氷河期」「ドタキャン」など。

チューリング賞は、分散型のパーソナルコンピューティングの環境の発展とそれを実装するための技術への貢献に対してButler W. Lampson(Digital Equipment Corporation)に授与された。

エッカート・モークリー賞は、並列処理の分類でも有名なMichael J. Flynn(Stanford University)に授与された。FlynnはIEEEのTCCA(Technical Committee on Computer Architecture)や、ACMのSIGARCHを設立した。

1992年の京都賞先端科学部門(情報分野)はMaurice Vincent Wilkes教授(1980年Cambridge大学退職)に授与された。

ノーベル物理学賞は、「粒子検知器、特に多線式比例計数管の発明および発展」に対しGeorges Charpakに授与された。化学賞は、溶液中の電子移動反応理論への貢献に対しRudolph Arthur Marcusに授与された。生理学・医学賞は、生体制御機構としての可逆的タンパク質リン酸化の発見に対し、Edmond H. FischerとEdwin G. Krebsに授与された。

日本政府関係の動き

1) 第五世代コンピュータプロジェクト

本プロジェクトの最終年度にあたり、国際会議FGCS’92(the International Conference on Fifth Generation Computer Systems. 1992)が、1992年6月1日~5日、東京プリンスホテルで開催され、2000人が参加した。この国際会議をもって研究期間を終了した。総合報告と招待講演は以下の通り。

|

General Report on ICOT Research and Development |

|

|

Launching the New Era |

Kazuhiro Fuchi (Institute for New Generation Computer Technology) |

|

Overview of the Ten Years of the FGCS Project |

Takashi Kurozumi (Institute for New Generation Computer Technology) |

|

Summary of Basic Research Activities of the FGCS Project |

Koichi Furukawa (Institute for New Generation Computer Technology) |

|

Summary of the Parallel Inference Machine and its Basic Software |

Shunichi Uchida (Institute for New Generation Computer Technology) |

|

Invited Lectures |

|

|

Formalism vs. Conceptualism: Interfaces between Classical Software Development Techniques and Knowledge Engineering |

Dines Bjorner (The United Nations University) |

|

The Role of Logic in Computer Science and Artificial Intelligence |

J. A. Robinson (Syracuse University) |

|

Programs are Predicates |

C. A. R. Hoare (Oxford University) |

|

Formalizing Database Evolution in the Situation Calculus |

Raymond Reiter (University of Toronto) |

|

A Universal Parallel Computer Architecture |

William J. Dally (MIT) |

|

Towards Knowledge Synthesis |

Ivan Bratko (Ljubljana Univ) |

国際会議実行委員長は田中英彦。1日と2日には同時通訳がついた。6月2日、FeigenbaumはInternational Tribune紙上で、「第五世代は一般市場向けの応用がなく失敗に終わった。金をかけてパーティを開いたが、客が来なかったようなもので、日本のメーカはこのプロジェクトを受け入れなかった。技術面では成功したのに、画期的な応用を示さなかった。」と批判的に論じた。(高橋茂『通産省と日本のコンピュータメーカ』) 国費総額は570億円であった。

これまで推進してきたプロジェクトの成果普及を目的に、今後ICOTの研究所内に、共同利用センターを開設する。

2) 新情報

通産省は、新情報処理開発機構(RWCP, Real World Computing Partnership)を発足させた。1992年6月18日に設立総会を行い、7月13日に通商産業大臣の設立認可を得た。設立発起人代表は関本忠弘日本電気社長で、、事務所を東京都千代田区東神田の龍角散ビルに置いた。10月には、集中研究所をつくば市のつくば三井ビルに、組合員の企業等に組合員分散研究室を置いた。当初の案では「四次元コンピュータ」という名前が付けられていたそうである。1990年ごろには「第五世代」に続く「第六世代コンピュータ」という名前も使われていた。英語名も構想の初期にはNIPT (New Information Processing Technologies)であった。1989年から石井威望東大教授を委員長とし産官学の有識者から構成される「新情報処理技術開発(四次元コンピュータ)フィージビリティ調査研究委員会」において、2年間の調査研究が行われ、1990年12月28日に箱根で小さなワークショップが開かれた。これに続いて、1991年3月13日~14日に東京でInternational Symposium on New Information Processing Technologiesという公開のシンポジウムが開催され、世界12カ国からの30名を含め400名が参加した。1991年にはfeasibility studyが行われ、11月5日~8日には横浜でNIPT Workshopが開かれ80名が参加した。このワークショップでは、国内の大学や企業に加えて、ドイツ、韓国、カナダ、シンガポール、英国、オランダ、イタリアから研究テーマの提案があったが、アメリカから一つも出てこなかったことが注目された。米国OSTPは1992年12月18日になってRWCPに参加することを表明した。

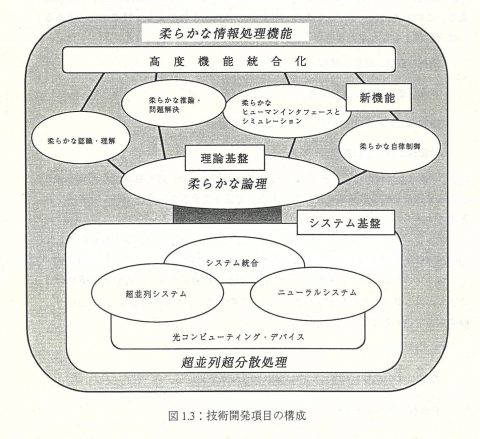

プロジェクト推進委員長は田中英彦東大教授、つくば研究所長は島田潤一。2001年度までの10年間。RWCPの集中研究室がつくば三井ビルの複数階に設置され、電総研や企業から30人ほどの研究者が結集した。20近い企業が参加した。RWCプロジェクトでは、「柔らかな情報処理機能を持つコンピュータ」をめざし、次世代の情報処理技術の基盤となる (1) 実世界知能技術、 (2) 並列分散コンピューティング技術 の開発に取り組んだ。最初は光コンピューティングやニューラルネットワークにかなりの重点があったが、後半ではPCクラスタの実用化にも貢献した。前半では、RWC-1という並列コンピュータを開発した。図は、「基本計画書」から。この時の「超並列システム」はいわゆる超並列であってクラスタではない。

|

RWCPは、つくば研究所の他に多くの参加企業内に分散研究室を置いた。これは第五世代でICOTに出向した社員が終了後会社に居つかないケースがあり、企業から文句が出たためと言われる。半面、企業内の研究室では企業の活動と区別がつきにくく、プロジェクトの戦略性が共有されなかったという批判もある。海外ではドイツのGMDが全面的に参加した他、1993年5月にはStichting Neuronale Netwerken (SNN、オランダ), Swedish Institute for Computer Science (SICS), National University of Singapore (NUS)が加わる。1993年にはドイツ(GMD)との間に512 kb/sのネットワークを引いた。

3) 航空宇宙技術研究所(数値風洞、NWT)

航空宇宙技術研究所(航技研、NAL)は、三好甫の主導の下、1991年2月から富士通と『数値風洞の開発研究』を行ってきたが、1992年6月10日~12日に航技研で開催された第10回航空機計算空気力学シンポジウムにおいて、並列Fortranプログラミング、アプリ性能評価、ユーザーインターフェースに関し合同で講演が行われた。利用者が並列プログラムを書きやすくするため、プログラミングにおいては単一のメモリ空間に見えるようにコンパイラを設計した。数値風洞は1993年1月に稼動し、2月から運用を開始する。

4) SINETの運用開始

学術情報センターは、1992年4月、インターネット・バックボーンSINETの運用を正式に開始した。

5) 情報処理開発協会(情報処理技術者試験)

1969年に情報処理技術者認定試験として始まり、1970年からはIPA(情報処理開発協会)による国家試験「情報処理技術者試験」となったが、1992年10月の試験から、FORTRAN、COBOL、PL/I、アセンブリ言語に加えて、C言語を導入することになった。言語の追加は初めて。

6) Kahanerの観察

1990年ごろからUS Office of Naval Research Asiaの一員として来日していたDavid K. Kahaner(元NIST、専門は数値解析)は、日本の科学技術についての情報を配布していたが、1992年6月28日のニュース(jhpc-pp.92)では、「日本においては、研究開発における政府の役割は(アメリカと比べて)比較的小さい」と見ている。ちなみに、当時氏は東工大のコンピュータ科学のメールアドレスkahaner@cs.titechや東大大型計算機センターのアドレスkahaner@xroads.cc.u-tokyoなどを使っていた。

7) 旧電電公社(DIPS)

1967年ごろから始まり、旧日本電信電話公社で日本電気・富士通・日立の3社と共同開発を続けてきたDIPSプロジェクトは、1992年に終了した。

8) 新技術事業団

後藤英一先生の紹介だったと思うが、1992年から新技術事業団(JSTの源流のひとつ)の新技術審議会の専門委員を務め、ERATO(戦略的創造研究推進事業)の研究領域選定のお手伝いをすることになった。最初に担当したのは河内微小流動プロジェクト(1992年10月~1997年9月)であった。この専門委員は、1996年に日本科学技術情報センターと合併して、JST(科学技術振興事業団)となった後も継続し、2000年9月まで務めた。 それからは審議会委員。

日本の大学センター等の動き

1) 「スーパーコンピュータ研究会」

詳しい経緯は忘れたが、七大学大型計算機センターでは、各センターから代表を出し、全国共同利用大型計算機センタースーパーコンピュータ研究会を作り、センター間の会議などに合わせて年に二三回集まることになった。主査は、九州大学大型計算機センターの島崎眞昭が務めた。もしかしたら1991年以前に始まっていたかもしれない。

1992年5月20日(水)、大型計算機センターのライブラリ・データベース連絡会の前に、10時から研究会を開催した。12月18日には、総合研究A(島崎班)と研究会を共同開催した(後述)。

2) 名古屋大学(VP2600/10、M-1800/20)

名古屋大学大型計算機センターは、1992年3月、VP2600/10を導入した。CPUは1個、メモリは512 MB、SSUが2 GBである。1993年6月の第1回Top500では、Rmax=4.00, Rpeak=5.00 GFlopsで、45位tieにランクしている(10台同一Rmax)。メインフレームとしては1992年1月、FACOM M-1800/20を導入した。CPUは2個、メモリは256 MB、SSUが256 MBである。

3) 九州大学(VP2600、M-1800/20)

九州大学大型計算機センターは、1992年3月4日、VP2600の稼働が開始された。1993年6月の第1回Top500では、45位tieにランクしている。汎用機も1992年1月にFujitsu M-1800/20に更新された。

4) 筑波大学

1992年4月、筑波大学はSINETに接続し、正式運用を開始した。

5) 群馬大学

1992年3月、情報処理センターにHITAC M660Kシステムを導入した。

6) 千葉大学(HITAC M-680H)

千葉大学総合情報処理センターでは、1992年2月、HITAC M-680DをM-680Hに更新した。

7) 信州大学

1992年4月、信州大学総合情報処理センターが設置された。

8) 広島大学

総合情報処理センターの建物が東広島市の統合移転地で完成した。

9) KARRN

1992年10月、九州内5大学は地域ネットワークKARRN(Kyushu Area Regional Research Network)を設立した。当初のメンバは九州大学、九州工業大学、近畿大学九州工学部、佐賀大学、大分大学。

10) 工学院大学(HITAC M-660D)

工学院大学情報科学研究教育センターでは、日立製作所のM-660Dシステムを導入し、EWSとしては、HP9000/750を導入。

11) 高エネルギー物理学研究所(M-680H + M-880/210 + S-820/80)

1992年1月、高エネルギー物理学研究所はM-280HをM-880に更新し、全体として、M-680H (128 MB) + M-880/210 (256 MB) + S-820/80 (512 MB)となった。

日本の学界の動き

1) 筑波大学(CP-PACSプロジェクト)

4月1日、新プログラム研究「専用並列計算機による『場の物理』の研究」(CP-PACSプロジェクト)が5カ年計画で開始された。計算物理学研究センターは、政府予算成立の遅れのため4月10日に設置。6月12日に日立製作所と共同開発の契約を結んだ。7月3日にセンターの開所式を行った。センターの建物が竣工するのは翌年。

2) 広島大学(INSAM)

広島大学は、1992年、数値実験を通して様々な非線形現象の科学を研究するため、理学部に大規模非線形数値実験室 (INSAM, Institute for Nonlinear Sciences and Applied Mathematics) を設置した。学外者を含む複数の研究グループが活動し、セミナーやシンポジウムを定期的に開催した。翌年、Paragon XP/S A4 (56 node)を導入する。

3) 東京大学(NUSとの交流)

以前にも書いたように、JSPSの二国間交流で東大理学部とNUS (National University of Singapore)との間に交流協定があり、これに基づき、1992年5月27日~29日に東大でJapan/NUS Joint Workshopを開催した。筆者も”Vectorization and Efficiency of SOR and pseudo-SOR Method”という発表を行った。日本のコンピュータベンダの講演もあった。

4) 総合研究A「スーパーコンピュータの性能評価に関する総合的研究」

1991年度から始まった表記の科研費総合研究(代表、九州大学島崎眞昭)は、1992年2月6日に東京大学大型計算機センターで研究会を開催した。プログラムは以下の通り。

|

13:30 |

「CRAY Y-MP C-90 の最新の動向について」 |

本郷 智弘(日本クレイ) |

|

15:00 |

休憩 |

|

|

15:10 |

「ワークステーションの性能評価について」 |

金田康正(東京大学大型計算機センター) |

|

16:00 |

来年度の計画について等 |

|

1992年9月8日に北海道大学大型計算機センターにおいて研究会を行った。プログラムは以下の通り。

|

10:00 |

「非定常ナビエ・ストークス流解析とスーパーコンピューティング」 |

古川雅人(九州大学工学部)

|

|

11:00 |

「航空宇宙技術研究所の数値風洞計画について」 |

福田正大(航空宇宙技術研究所数理解析部) |

|

12:00 |

昼休み |

|

|

13:30 |

「記号常数を含むデータ依存解析とbenchmark」 |

津田孝夫(京都大学工学部) |

|

14:30 |

「並列処理計算機の性能評価」 |

関口智嗣(電子技術総合研究所) |

|

15:30 |

総合討論 |

|

|

16:00 |

科研打ち合わせ |

|

福田正大は、この講演でNAL(航空宇宙技術研究所)のNWT(数値風洞)計画について詳細な報告を行った。PEは140台、それにCP(Control Processor)が2台で、これらがクロスバで結合されている。クロスバは8台のスイッチから成り、バンド幅は片方向400 MB/sである。CPはメモリ128MBで、ホストのVP2600のSSUと接続している。SSUは書き込み800 MB/s、読み出し1200 MB/sである。PEはメモリ256MB、スカラユニット、ベクトルユニット、データムーバからなり、クロック10nsである。ベクトル演算器は加算8台、乗算8台、と除算器から成り、1.6 GFlopsである。ストアパイプとロードパイプが各1本で、それぞれ6.4 GB/s、つまり8 B/F ということか(なんと贅沢)。命令セットTaChyoは一種のVLIWでクロック当たり3個の要素命令を実行する。これは京都大学富田研究室出身の北村俊明が設計したとのこと、さもありなんと思われる。実際には、NWTではクロックが9.5nsに改良されたので、上記の性能はVPP500のものである。

あわせて数値流体力学での性能予測の考察があり、39,000,000点の差分法の陰解法では62 GFlopsと推定され、VP400の158倍とのことである。講演内容は非公開であったが、2日後の9月10日には、富士通からVP500の正式発表があった。

また、関口智嗣の「並列処理計算機の性能評価」という発表に対し、金田康正から反論があった。金田は「性能評価は科学にはなりえない。大きなプログラムを走らせてその速度を測定するだけのことである。」「アプリケーションユーザからアーキテクチャへのフィードバックは、メーカに任せればよい。」「実験機(?)でも大きなプログラムを書くユーザを付ければ、アーキテクチャの改良など(メーカは)すぐできる」などと言いたい放題であった。金田の発想は、「アーキテクチャはメーカから与えられたものであり、ユーザには発言権はない。それをどう使いこなすだけがユーザの出来ることである。システムへのユーザの要求は、せいぜいメーカへの政治的圧力によってしか実現できない」ということであろうか。

確かに汎用機や当時のベクトルコンピュータでは、大学とメーカとの技術レベルの差は大きく、ユーザはメーカの製品計画の中から選ぶしかなかった。しかし、並列コンピュータの時代には、カタログから選ぶだけでなく、ユーザから仕様を提示して発注したり、メーカと共同開発を行ったりできるようになり、そうすべき責任も生まれてきた。当時開発が進んでいたNWT(数値風洞)や、その後のCP-PACSや地球シミュレータはそのような方針で開発され、逆にメーカの製品計画にも影響を及ぼした。大学のセンターでこのような方針を初めて明確に提示したのは、2006年に始まったのT2K構想であろう。金田は、このような状況の変化を理解していないのではと思われた。これはいわゆる「汎用機時代」の発想であり、今日のCo-designの方針とは全く異なっている。そういう発想では、「京」も「富岳」もできなかったであろう。なお金田康正氏は、2020年2月11日に亡くなられる。

10月23日には、九州大学大型計算機センターで研究会を行った。プログラムは以下の通り。

|

11:00 |

「ビジュアリゼーションツールを用いたベクトル計算機上のバッチシステムのジョブ処理統計解析とチューニングの実際」 |

佐藤 周行、河津 秀利、島崎 眞昭 (九州大学大型計算機センター) |

|

12:00 |

昼休み |

|

|

13:30 |

「拡張記憶の拡張主記憶としての仮想化(リストベクトルの利用)」 |

岡部 寿男、川端 英之、津田 孝夫(京都大学工学部 情報工学科) |

|

14:20 |

「VLIWコンピュータにおける高速化技術」 |

安倍 正人(東北大学大型計算機センター) |

|

15:10 |

休憩 |

|

|

15:20 |

「格子ゲージ計算専用機の現状」 |

小柳 義夫(東京大学理学部 情報科学科) |

|

16:10 |

「HPF(High Performance Fortran)について」 |

村尾 裕一(東京大学大型計算機センター) |

|

7:00 |

科研研究打ち合せ |

|

12月18日には、東京大学大型計算機センターで研究会を行った。これは大型計算機センターのスーパーコンピュータ研究会との同時開催であった。プログラムは以下の通り。

|

9:30 |

「Parsytec GC について」 |

渡辺 悦男(松下電器産業株式会社 国際商事本部) |

|

11:00 |

「インテル超並列コンピュータ PARAGON XP/S」 |

原田 賢司氏(インテルジャパン株式会社スーパーコンピュータ事業本部) |

|

12:30 |

昼休み |

|

|

13:30 |

「CM-5のアーキテクチャーと現状」 |

山田 実氏( 日本シンキング・マシンズ株式会社) |

|

15:00 |

休憩 |

|

|

15:30 |

「FACOM VPP500シリーズについて」 |

内田 啓一郎(富士通株式会社) |

この会は研究会関係者と講演者に閉じられたものであったが、さる社から自分の講演のとき、他社関係者の出席を遠慮してもらえないかとの申し入れがあった。「これは研究会で、顧客説明会ではないので」と筋を通し、要望を拒否した。

5) 科研費「超並列」

文部科学省科学研究費重点領域研究「超並列原理に基づく情報処理体系」(代表田中英彦)が始まった。1995年度までの4年間で、総括班の他4つの班に分かれていた。

|

A班 |

「超並列処理モデルに関する研究」 |

主査、村岡洋一 |

|

B班 |

「超並列記述系・処理系に関する研究」 |

主査、雨宮真人 |

|

C班 |

「超並列処理体系・制御系に関する研究」 |

主査、斎藤信男 |

|

D班 |

「超並列ハードウェア・アーキテクチャに関する研究」 |

主査、富田眞治 |

D班では JUMP-1という並列コンピュータ(当初1024プロセッサを計画)を開発した。これは通産省のRWCPや筑波大学のCP-PACSと並ぶ、我が国の超並列マシン開発プロジェクトの1つでもあった。しかし、強力な船頭がおらず、各研究者が自分のアイデアを勝手に詰め込んだので、システムとしての統一性に欠けるところがあった。実際には開発が遅延し、JUMP-1は後続の「並列分散コンソーシアム」において256プロセッサで実現する。

筆者は、A班に「場モデルによる超並列処理の研究」という公募課題として採用され、大学院生を中心にマルチグリッド前処理共役傾斜法の研究を行った。応募を勧めてくださった村岡洋一主査に感謝する。1992年度採択の公募課題は14件であった。総括班の最初の会議が6月に開かれた。

「これまでの『ばらまき』になりがちな重点領域研究の研究方法とは異なり、ハードウェア、OS、言語処理系等のシステム、並びにアプリケーション・プログラムを実際に参加研究者が協同で開発している点に特徴がある。」というお題目で始めたが、うるわしき垂直統合は現実には困難であった。そもそもJUMP-1は期間中に完成しなかった。実際には、われわれのA班では、富士通から重点領域に寄付していただいたAP1000や、東大情報科学科が購入したAP1000+をプラットフォームとして研究開発を行った。

|

|

6) 日本応用数理学会

日本応用数理学会では、1990年度に「高性能計算機評価技術」研究部会を設置し、1992年3月まで活動し、報告書をまとめた(写真)。1992年4月23日、Supercomputing Japan 92に合わせて、横浜中華街華正樓において自弁で終了記念会を行った。1992年度からは「高性能計算評価技術研究部会」と名前を変え、筆者が委員長となり、手弁当で1997年まで活動を続けた。理事会からは、メンバの中の会社関係の人選についてコメントがあった。後述の「日米スーパーコンピュータ摩擦」にある核融合研究所の一件をみて懸念したようである。

7) 流体解析システム研究会(α-FLOW)

1988年に、日本電気、富士通、松下電器、日立製作所、日本鋼管、神戸製鋼、東芝など15社が集まり、汎用3次元流体解析システムの開発を目指して、流体解析システム研究会を発足させた。宇宙開発事業団や東京大学、東京工業大学などの研究者も協力した。とりまとめは富士総合研究所が務めた。通産省の産官学共同プロジェクトとしてNEDOから支援を受け、α-FLOWを開発した。

8) 『アドバンストコンピューティング』

1992年5月、培風館から『アドバンストコンピューティング─21世紀の科学技術基盤』が出版された。有馬朗人、金田康正、村上周三編集で、川合敏雄、岩崎洋一、伊藤伸泰、川井忠彦などのそうそうたる研究者が寄稿した。超並列コンピュータを用いた数値解析、構造解析、バーチャルリアリティー、可視化等の解説を通して、科学と産業におけるアドバンストコンピューティングの具体例を平易に紹介した。さらに、米国の進んだスーパーコンピュータセンターの現状を紹介し、我国における国主導のアドバンストコンピューティングセンター設立の構想を提案している。この提案は、20年近く経って「京」コンピュータにおいてある意味で実現した。

9) リクルートISR

ISRは1988年以来毎年、アカデミアの研究者にスーパーコンピュータ(SX-2A)の計算時間を無償提供してきた。今年は5回目で、1991年11月から1992年10月まで、SX-2Aを全テーマ合計で400時間提供した。提供先は、国立天文台、国立がんセンター、東京大学、東北大学の4グループであった。今年は「スーパーコンピュータと社会・研究委員会」(1991年の記事参照)からの提言により、環境問題に関する研究にも提供することとし気象研究所(2グループ)と東海大学のグループに提供した。前者の選定委員は、柏木(九州工業大)、川合(慶応大)、藤井(宇宙航空研)、Mendezと筆者であった。筆者の記憶にはないが、記録を見ると、ニュースグループfj.comp.parallelに筆者の名前で募集要項を投稿していた。後者の選定委員は、矢川、石谷、小宮山(東大)、秋元(環境研)、Mendezであった。

10) ファジィ論理

日本ファジィ学会が設立されたのは1989年6月3日であるが、日本では産業利用などで順調に発展し、IEEE Spectrum誌の1992年7月号に、「日本で実を結んだファジィ論理」という論文が掲載された。

次回は国内の会議と日本の企業の動きである。JSPPでは「並列計算機の実用化・商用化を逡巡させる諸要因とは?」が論じられた。日立はS-3800を、富士通はVPP500とAP1000を、日本電気はCenju-IIを発表する。バブル経済は崩壊し、計算流体力学研究所はスーパーコンピュータを撤去し、リクルート社もスーパーコンピュータ時間貸し事業から撤退する。

|

|

|

1件のコメントがあります

日本の学会の動き、4)の中ほど、NWT講演の説明において、

>ストアパイプとロードパイプが各1本で、それぞれ6.4 GB/s、つまり8 B/F ということか(なんと贅沢)。

往時のスパコンでは普通でした。以下の通り:

CRAY-1(1976年出荷) 4 B/F

NWT/VPP500(93/92年) 8 B/F

SX-4(95年) 8 B/F

VPP5000(99年) 8 B/F

ES(2002年) 4 B/F

SX-9(08年) 2.5 B/F

京(10年) 0.50 B/F

富岳(19年) 0.37 B/F

FX1000(19年) 0.30 B/F

今どきのスパコンから見れば、贅沢ということでしょうか。