新HPCの歩み(第107回)-1992年(d)-

|

Tim Berners-Leeが提案したWWW (World Wide Web)サーバが世界各地で立ち上がり始めた。そのデモを見た筆者は、WWWの意義を不覚にも全く理解できなかった。QCD専用計算機が世界各地で開発されている。Larry Smarrらは、ネットワークで接続された複数の計算機を協調動作させることにより、大規模計算を行なうメタコンピューティングを提案した。 |

世界の学界の動き

1) Sidney Fernbach Award

昨年のところに書いたように、米国LLNLの計算部門の長としてHPCを推進し大規模計算を進めてきた物理学者Sidney Fernbachは1991年2月15日に73歳で死去した。IEEE Computer Societyは1992年、彼を記念してSidney Fernbach Awardを創設した。最初の賞は1993年、David H. Baileyに与えられる。

2) LAPACK

線形計算のためのライブラリLAPACK (Linear Algebra PACKage)は1992年2 月29日に初版が公開された。LINPACK (1974)やEISPACK (1972-3)の後継ソフトであるが、LAPACKはその後のアーキテクチャの発展にあわせて、キャッシュや仮想記憶を意識したものとなっている。初版はFORTRAN 77で実装されていたが、その後Fortran 90に変更される。

3) DASH

Stanford大学のLenoskiらは、世界初のCC-NUMAに基づく16プロセッサのDASHマルチプロセッサを開発した。ノードはSGI IRIS 4D Power Seriesマシンで、トポロジはメッシュ。ルーティングのためのチップをStanfordで開発した。キャッシュ・コヒーレンシはディレクトリ方式で実現した。その後のSGI Origin 2000などに大きな影響を与える。

4) メタコンピューティング

1992年にNCSAのCharlie CatlettとLarry Smarrは「メタコンピューティング」という概念を発表し、ネットワークで接続された複数の計算機を協調動作させることにより、大規模計算を行ない、異なる計算機や装置同士を連携させることを提唱した。すなわち、ネットワーク上に仮想的なコンピュータ環境を構築し大規模な並列処理を行うシステムの研究を進めた。これが1995年のI-WAY Projectを経てグリッドへとつながる。

5) WWWの話

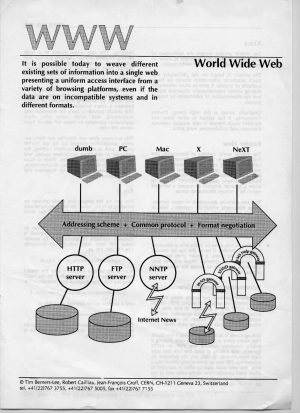

CERNのTim Berners-Leeが、1990年11月12日に”WorldWideWeb: Proposal for a HyperText Project”を発表し,WWWを提案したことは前に述べた。かれは直ちに実装するとともに、宣伝活動を精力的に行った。筆者は1992年1月13日~18日に、南仏の保養地コート・ダジュールの一角で開かれたAIHENP 92 (2nd International Workshop on Software Engineering, Artificial Intelligence and Expert Systems, 1/13-18) La Londe Les Maures, Franceに参加した(後述)が、ここでTimがデモを行っていた。PCでも、Macでも、X terminalでも、Nextでも(時代ですね)、dumb端末でも、どんな端末からでもアクセスできることを強調していた。その時のビラのコピーは今でも持っている。そこにはこう書いてある(ビラ写真参照)。

It is possible today to weave different existing sets of information into a single web presenting a uniform access interface from a variety of browsing platforms, even if the data on incompatible systems and in different formats.

|

|

また9月にもヨーロッパに出張し、Lattice 92 (9/16-20)とCHEP 1992 (Computing in High Energy Physics, 9/20-25)に出席したが、TimはこのCHEP 1992の会議でもデモを行った。その時のビラ(1990年の記事に既出)では、ヨーロッパとアメリカの10近い高エネルギー物理学用のWWWサーバがすでに存在すること、インド、日本(KEK、高エネルギー研)、オーストラリア(ANU)などで何カ所かWWWサーバの立ち上げを準備していることが書かれている。

しかし筆者は、両方のデモを見に行ったものの、不覚にもその意味を全く理解出来なかった。線でつながっているんだから、データが表示されるのは当たり前ではないか、という程度の認識しかなかった。それから数年で、WWWがインターネットを完全に変貌させるなどとは全く予感できなかった。これにはMosaicを嚆矢とするブラウザの発展やサーチエンジンの発展が大きく寄与した。まあ筆者としては、理解しなかったにもかかわらず、そのビラを後生大事に持って帰ったことが不思議である。

なお、日本最初のWWWのホームページは、高エネルギー物理学研究所の森田洋平(現在、沖縄科学技術大学院大学)が作成し、CERNが1992年9月30日にリンクを張り、世界に公開された。

6) 人工知能批判

Hubert Lederer Dreyfus(ドレイファス)は、1964年にシンクタンクRand研究所に提出した報告書“Alchemy and Artificial Intelligence”(錬金術と人工知能)において、人工知能を批判し、1972年、『コンピュータには何ができないか――哲学的人工知能批判』(What Computers Can’t Do: The Limits of Artificial Intelligence)を出版(1979年に第2版)したが、1992年に、さらに新たな序文を追加して、第3版ともいうべき”What Computers Still Can’t Do: A Critique of Artificial Reason”をMIT Pressから出版した。

7) 32番目のMersenne素数

(2p – 1)が素数であるときMersenne素数と呼ぶ。1950年代以降コンピュータによる探索が主流となっているが、1992年2月19日、David SlowinskiとPaul Gageにより32番目のMersenne素数(p = 756,839、十進227,832桁)が発見された。発見にはHarwell研究所のCray-2が用いられた。

量子色力学専用機

1984年のところで当時の量子色力学専用機の状況をまとめた。前述したように、1992年9月にはアムステルダム大学でのLattice 92 (9/15-19)と、フランスのAnnecyでのCHEP 1992 (9/21-25)に出席した。その時に収集した格子ゲージ専用計算機の現状をまとめる。

1) QCD Teraflops Project

Columbia大学のN. Christを中心とした計画で、CM-5のベクトル性能を10倍(単精度で1.28 GFlops/PU)に増強して2048 PUを結合し、2.6 TFlopsを実現する構想である。筐体と相互接続ネットワークはTMC社、ベクトル演算チップはTI社、設計はMIT Lincoln Lab.とのことである。1991年の予算は取れなかったようである。

TMC社はCM-5のベクトルチップ(16 MHZ, 32 MFlops)は、はじめWeitek社に作らせていたが、途中でTI社に変更した。TI社は、1チップに2台のベクトル演算器を収容し、1ノードに2チップ搭載することにより128 MFlopsのピーク性能を持つ。ボード1枚には4ノード搭載。

QCD Teraflops Projectでは、クロックを16 MHzから20 MHzに上げ、単精度の場合は演算速度を2倍にし、1チップに4台のベクトル演算器を収容し、1ノードに2チップ搭載し、なんと単精度1.28 GFlops、倍精度0.64 GFlopsを実現する。

メモリは、CM-5の32 MBから128 MBに増やし、2048 PUでは256 GBとなる。メモリ技術としては、Rambus (pitch 2 ns)と、cached DRAM (10 ns)とSDRAM (10 ns)とを検討したが、前の二つはインタフェースが特殊なのでやめて、SDRAMに決めたとのこと。

これを2048ノード、CM-5と同じFat Treeで接続するという計画であるが、どう見ても転送能力が不足する。格子ゲージ理論ではメモリへの割り付けで工夫するとのことであるが、噂では相互接続ネットワークの増強も考えているもようである。

総予算は$40Mである。DARPAとDOEとNSFの3者に要求している。TI社のチップは予算が決まれば15か月でできるし、全体でも30か月で十分なので、1995年には完成する、と言っていた。CHEP 1992では会場からGF11のDon Weingartenの声が上がり、「TIは期限に遅れるんで有名だ」。確かにSun Microsystems社なども痛い目にあっている。案の定このマシンは実現しなかった。

2) APE100

APEはイタリアの原子物理学研究所INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare)を中心にしたイタリアのグループで、筆者も1989年に訪問して実物を見た。あまり欲張らない機械を早めに作るのがこのグループの特徴で、当時は1 GFlopsの機械1台と0.25 GFlopsの機械を2台運転している。SIMDノードを、1次元のリング状に結合している。隣接するノードのメモリには直接アクセスすることができる。命令のアドレスも全ノードで同一という究極のSIMDである。

APE100 (APE cento)では、3次元トーラスに結合したSIMDである。ノードの中心はMAD (multiply-and-add)と呼ばれる32 bit、25MHzのカスタムチップで、128 wordsのレジスタファイルを含む。はじめLSI logic社のgate arrayを使おうと考えたが、マクロセルが高いとかでES2とかいう会社に変えた。

1ボードには8つのMADとスカラプロセッサが搭載されている。VLIW的に制御する、というのでQCDPAXを連想した。現在、16枚のボードを4×4に接続した6.4 GFlopsのAPE6が動いている。これを40 cm×40 cmに縮小し、4段縦にならべ、これを横に4列並べて100 GFlopsのAPE100を構成する。1993年にはフルスケールマシンが完成する予定とのこと。実際にも1994年には完成し、QCDのみならず多様な研究に用いられた。

APESEという言語も開発し、hand optimizationなしに最適化コードが得られるとのことである。

3) ACPMAPS

アメリカの高エネルギー研究所であるFermi国立研究所ではQCDのためにACPMAPSプロジェクトを1987年に始めた。これはMIMDで、ノードは20 MFlopsのWeitek XL-8032チップを多段クロスバで結合したものである。1989年に16ノード、1991年に256ノードを製作。その後、Weitekの代わりにi860を2個使い、306ノードで50 GFlopsのピーク性能を達成した。メモリは20 GB。

結合は、20 MHzのTransputer T805の2本の手でリングを作り、他の2本の手で、それぞれC004という4ビット幅16 wayのクロスバに繋がる。

4) CP-PACS

「日本の学界」のところに書いたように、4月1日、新プログラム研究「専用並列計算機による『場の物理』の研究」(CP-PACSプロジェクト)が5カ年計画で開始され、計算物理学研究センターは、4月10日に設置した。6月12日に日立製作所と契約した。7月3日にセンターの開所式を行った。

筆者は筑波大学のCP-PACSプロジェクトについて報告するためにアムステルダム大学でのLattice 92 (9/15-19)と、フランスのAnnecyでのCHEP 1992 (9/21-25)に出席した(後述)。

5) GF11

1984年、IBMのWatson研究所のDon Weingartenが格子ゲージ専用計算機のためのGF11プロジェクトを始めたことはすでに述べたが、予定よりかなり遅れ、8年後の1992年にやっと稼動した。1993年1月付けの日本IBM社からの発表によると、QCDにおいて10.2 GFlopsの性能を記録した他、地震波の差分法で9.3 GFlops、PAM-CRASH(10000要素)で5.5 GFlops、浅水波方程式で7.5 GFlops、Sandiaの波動力学で5.0 GFlops、NASA Amesの4色並列緩和法で4.3 GFlops、Gauss消去法(6000元)で10.2 GFlopsなどが報告されている。すべて単精度だと思う。

国際会議

1) AIHENP 92

1992年1月13日~18日に、南仏の保養地コート・ダジュールの一角で開かれたAIHENP 92 (2nd International Workshop on Software Engineering, Artificial Intelligence and Expert Systems, 1/13-18) La Londe les Maures, Franceに参加した。French Telecom社の研修所とのことで、目の前には地中海が広がり、反対側はシャトー(ワイナリー)であった。昼は見学可ということで、一人でシャトーに出かけると、親切に(フランス語で)案内してくれた。「この周辺で収穫したブドウを使い、年に何リットルできる」とか。分からないながら適当に応対していたつもりであるが、最後にロビーのようなところに戻ってきて、“Parlez-vous Français?”(フランス語は話せますか)と聞かれてしまった。今まで私がしゃべっていたのは何語なのだ?まあ筆者のフランス語はその程度であった。そのシャトーで何本か買って帰った。会議の最後に、参加者全員に1本ずつ配られ、最後帰りの空港でも買ったので、数本も持って帰ることになった。関税は1本150円でたかがしれているが、重かった。

会議終了が夕方だったので、もう1泊したが、なんと、夕食が出ない。主催者も帰ってしまったし、まわりには何もない。地平線の近くに灯りが一つ見えたのでテクテク行って見たら、なんと田舎のレストラン。助かった。会議出席者も数人来ていた。

前に書いたように、この会議でTim Berners-LeeのWWWのデモを初めて見た。

2) ISSCC 1992

第39回目となるISSCC 1992 (1992 IEEE International Solid-State Circuits Conference)は、1992年2月19日~21日に、San Franciscoで開催された。主催はIEEE Solid-State Circuits Council、IEEE San Francisco Section、Bay Area Council、University of Pennsylvaniaである。組織委員長はW. Pricer (IBM)、プログラム委員長はA. Shah (Texas Instruments)であった。IEEE Xploreに会議録が置かれている。最初の3講演が基調講演などの全体講演と思われるが、目次がないので確認できなかった。

3) ARCS 1992

第12回目となるARCS 1992(Architektur von Rechensystemen, 12)は、1992年3月23日~25日にドイツのKielで開催された。

4) IPPS 1992

第6回目となるIPPS 1992 (The 6th International Parallel Processing Symposium)は、1992年3月にカリフォルニア州のBeverly Hillsで開催された。主催はIEEE/CSである。IEEEから会議録が出版されている。

5) International Transputer/Occam Conference

1992年6月第1週、東京においてThe Fourth International Transputer/Occam Conferenceが開催された。参加者は100人程度で、大部分日本から。S. Noguchi and H. Umeoの編集で会議録がIOS Press(オランダ)から出版されている。招待講演は以下の通り。まだT9000を作るつもりらしい。

|

Trends in Massively Parallel Computing |

Francis Wray (Parsytec Computer) |

|

Formal Routes from Specification to Occam |

David Crowe and Peter S. Clark (The Open Univ., Milton Keynes, UK) |

|

C-DAC India’s Supercomputing Initiative |

Ashok Joshi(C-DAC, India) |

|

T9000 Updates and Occam3 |

(Inmos Ltd., UK) |

6) Mannheim Supercomputer Seminar

第7回目のセミナーは、1992年6月25日~27日、Mannheim市内で開催された。基調講演はUlf Bohla, IBM, USAであった。アーキテクチャ関係では、Hitachi S-3800、Paragon XP/S、CM-5、KSR1などに関する講演があった。会議録が、Springer社からthe Informatik aktuell book series (INFORMAT)として出版されている。収録されている20編の論文中、ドイツ語のものは6編で、やっと英語がメインになってきた。

7) ICS会議

ICS (International Conference on Supercomputing)の第6回目は、1992年7月19日~24日にアメリカのWashington DCで開催された。アメリカでの開催は初めてである。主催はACM SIGARCH。共同議長はKen Kennedy(Rice大学)とConstantine D. Polychronopoulos(Kubota Pacific Computers)である。ACMから会議録が出版されている。Steve Cookは基調講演で、「今後のMPPの普及の鍵は標準化だ」と述べたとのことである。

富士通のところで述べたように、7月21日の同会議において、富士通は300 GFlopsを超える並列ベクトルスーパーコンピュータを開発中であり、年内に出荷予定であることを発表した。この時点で名称を公表したかどうかはわからないが、数値風洞NWTおよびVPP500の発表であった。講演の中で、VP(アメリカではVPX)のベクトルコンピュータの経験と、AP1000の並列処理の経験を統合したものだと強調した。

8) HOT CHIPS 4

1989年に始まった高性能半導体に関する国際会議HOT CHIPSは第4回目のHOT CHIPS 4 (1992)を1992年8月9日~11日にStanford大学のMemorial Auditoriumで開催した。この年からは初日にチュートリアルが付き、3日間の開催となった。下記のパネル討論が開催された。

|

Panel: DRAM Choices for the ’90s: 1 Gigabyte/Second or Bust |

Moderator: Skip Stritter (SGI) |

9) ICPP’92

第21回目となるICPP’92 (20th International Conference on Parallel Processing)は、1992年8月17日~21日にイリノイ州St. CharlesのPheasant Run Resortで開催された(Trier大学のdblpではミシガン州An Arborとなっている)。CRC Pressから3巻に分けて会議録が発行されている。次の年からはIEEEが会議録を発行している。

10) CONPAR 92 – VAPP V

CONPAR 92 ― VAPP V: Second Joint International Conference on Vector and Parallel Processingは、1992年9月1日~4日にフランスのLyonで開催された。会議録はSpringerのLNCS 634として出版されている。

11) IFIP Congress 1992

第12回目となるIFIP Congress 1992は、1992年9月7日~11日にスペインのMadridで開催された。会議録はNorth Holland社から出版されている。3巻に分かれ、

Volume 1: Algorithms, Software, Architecture

Volume 2: Education and Society

Volume 3: Personal Computers and Intelligent Systems

となっている。この後は2年間隔で偶数年に開かれるようになる。

12) HPDC-1

第1回目となるHPDC-1 (the First International Symposium on High-Performance Distributed Computing)は1992年9月9日~11日にニューヨーク州のSyracuseで開かれた。会議録はIEEEから出版されている。

13) Lattice 92

毎年開かれているInternational Symposium on Lattice Field Theory会議シリーズの第10回目(通称Lattice 92)として、1992年9月15日~19日にオランダのAmsterdam大学で開催された。筆者はCP-PACS計画について報告した。4月に始まったばかりで、検討中のことや公開の段階にないことが多くて面白い話はできなかった。

「(Columbia大学を中心とする)Teraflops Projectは余りに冒険的だ」とけなしたら、「筑波の計画は冒険しなさ過ぎる」と反撃された。とはいえ、あちらの予算が$40Mで1.3 TFlops(倍精度)に対し、こちらは$12M 程度で>0.3 TFlopsを狙っているわけなので、何となく比例はしている。

「1996年3月から稼働する」と「3月」を強調したらどっと笑われた。これは、外国の人には「年度末」ということが分からず、計画はあまりに漠然としているのに、4年先の稼働の月ばかり強調したので変な感じがしたのであろう。

会議録は、Nuclear Physics B – Proceedings Supplements 30 (1993)として発行されている。

|

|

14) CHEP 1992

6回目のCHEP 1992(1992 Computing in High Energy Physics)が、1992年9月21日~25日に、フランスのAnnecyのImperial Palace Conference Centerで開催された。写真は会議のポスターらしい(CHEP 2016のページから)。Annecyはスイス国境に近く、Annecy湖のほとりで、「アルプスのベニス」と呼ばれ、まるで中世の都市がそのまま残っているような街であった。筆者は上記のLattice 92のあと、飛行機でAmsterdamからGeneveに飛び、会議の用意したチャーターバスで山越えした。ここでもCP-PACS計画に関する発表を行った。

前に書いたように、1月の南仏でのAIHENPに続いて、ここでもTim Berners LeeがWorld Wide Webのデモを行っていた。

会議終了の1日前に帰ったので、チャーターのバスはなくGeneveまでの定期バスに乗った。国境で、女性の係官が近づいてきたので、バスに乗り込んでパスポートをチェックするのかと思ったら、バスの外から「みんなIDをもってるか」と声をかけ、乗客が「もってるよ」というと、「OK!」とパス。スイスはEUには入っていないが(自由往来の)Schengen協定には入っている。

15) SC92

11月16日~20日にMinneapolisで開催されたSC92については項を改めて述べる。

16) ICPADS 1992

第1回目のInternational Conference on Parallel and Distributed Systemsが1992年12月16日~18日、台湾新竹の国立清華大學で開催された。主催はIEEE/CSではなかったらしい。IEEE/CSが主催するのは1994年の第3回から。

次回はMinneapolisのSC92と、Cray社のChippewa Falls工場の見学について記す。この回のSCから、展示のGala Openingが始まる。Cray社は大々的にMPP(T3D)を発表する。

|

|

|