富岳vs.COVID-19:世界トップのスーパーコンピュータは、私たちの新しい常識をどのように作っているのか

Oliver Peckham

富岳は現在、公開ランキングにおいて世界で最もパワフルなスーパーコンピュータだが、まだ開放はされていない。理化学研究所(理研)にあるこのスーパーコンピュータは、2021年にオンラインになる予定だった。パンデミックが発生したとき、理研は予定より1年近く前倒しで「富岳」を立ち上げることを決定した。それ以来、理研と富岳は、殺到するCOVID-19研究の中で特定のニッチな分野を見つけ、マスクやフェイスシールド、電車の車内などを介してウイルスの飛沫がどのように増殖するかに焦点を当てた集中的なシミュレーションを行い、その過程でスーパーコンピューティングと一般の人々との間に非常に直接的な線引きを行ってきた。HPCwireは、理化学研究所の複雑現象統一的解法研究チームのチームリーダーである坪倉誠氏に、理化学研究所の政策対象であるコロナウイルス研究の過去、現在、未来について話を聞いた。

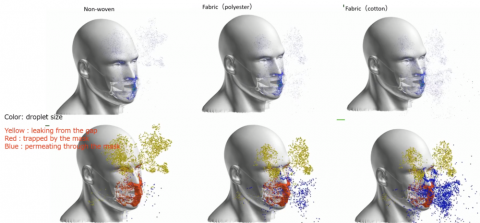

ここ数ヶ月、理研は富岳でのCOVID-19に関する研究を発表して話題になっている。初期の研究では、ウイルスの飛沫が電車の車内でどのように広がっていくのかを明らかにし、窓を開けるだけで劇的に換気が良くなり、感染のリスクを減らすことができることを実証した。その後、理研は顔を覆うものにも着目し、フェイスシールドにはウイルスの拡散を止める効果がほとんどなく、特定の飛沫は100%近くが逃げてしまうが、布製のマスク、特に不織布製のマスクはほとんどの飛沫を止めるのに有効であることを発見した。それ以来、理化学研究所はオフィスや講堂を模擬したシミュレーションを行い、さらには酒類会社と提携して、レストランやバーでの飲食に効果的な顔のカバーを開発した。

|

|

| 富岳システム。理化学研究所による提供画像。 | |

コロナウイルスの飛沫シミュレーションへの理研の取り組み

これらのシミュレーションの背景には、以下のようなものがある。富岳が記録した415 Linpackペタフロップスのスーパーコンピューティングパワーは、富士通A64FX Arm CPUを搭載した16万ノード近くのスーパーコンピューティングパワー(これも記録)であり、理化学研究所はそのすべてをCOVID-19に投入しているのだ。

坪倉氏は「5月以降、合計で300万時間のノードを使用しています。これらの時間は、何千、何千もの飛沫が空間を移動する様子を綿密にシミュレーションするために費やされており、その中には様々な住人や障害物、気流などが含まれています」と語った。

「マスクやフェイスシールドの場合、人と人との距離が近い状況での感染リスク解析が行われます。解析では、大きさ(直径)の異なる数万個の飛沫をモデル化しています。咳をする、歌う、話すなどの動作によって飛沫の大きさや数が変化し、気流を考慮して連成解析を行っています。また、飛沫の表面からの蒸発、壁への付着、反発などの様々な条件もモデル化して計算に取り入れています。」

|

| 理研のマスク効果シミュレーションからの静止画。理化学研究所による提供画像。 |

坪倉氏によると、これらの対人シミュレーションでは、通常、1件あたり100台の富岳ノードを50時間程度使用していたという。また、講堂などの大空間のシミュレーションについても、対人シミュレーションの結果を境界条件として適用するなど、同様の手法を用いている。このような大規模なシミュレーションでは,1ケースあたり100時間で500ノード以上のノードを使用し,それに応じてより多くのリソースを使用する。もちろん、1つのケースだけでは不十分である。「1つのシミュレーションに必要な計算資源はそれなりにありますが、様々なニーズに応え、意味のある結論を出すためには、多くのケースを解析する必要があります」と坪倉氏は述べている。

理研の湿度調査であなたは汗をかくだろう

理研の最新の研究の中に、ウイルスの飛沫と湿度との相互作用のシミュレーションがある。湿度とCOVID-19の拡散との関連を調べるために、研究者らは様々な湿度レベルで粒子のエアロゾル化をシミュレーションした。その結果、湿度が30%以下の空気では、湿度が60%の空気に比べて2倍以上の粒子がエアロゾル化することがわかった。北半球は冬の間、冷たい空気が暖かい空気ほど水分を保持しないため、この研究は重要な意味を持っているのだ。

下の理化学研究所の提供によるシミュレーションにて、湿度の劇的な効果を示している。

坪倉氏は「咳や会話などで放出された後、数十マイクロメートル以上の飛沫は1平方メートル以内に落下して表面に着地します」と説明する。「一方、数マイクロメートル以下の飛沫はエアロゾルとなって空気中に浮遊し、長時間(数十分)浮遊します。エアロゾル化した飛沫はマスクと顔の隙間から漏れ出すため、感染に対する効果的な防御として換気が必要です。」

「空気の湿度にもよりますが、数十マイクロメートル以下の飛沫は急速に脱水されて収縮します。湿度が50%以下の場合は特に顕著で、飛沫が机などの表面に到達する数秒の間にエアロゾル化され、空気中に長時間留まることがあります」と続けた。

「したがって、冬の乾燥した室内では、2つのアプローチを取ることが重要です」と彼は結論付けた。「飛沫のエアロゾル化を最小限に抑えるために湿度を加え、同時に適切な換気を確保する必要があるのです。」

ポリシーに直結するもの

理研は、この研究を現実に結びつける必要性を理解している。建設会社、自動車メーカー、エアコンメーカー、航空会社、マスクメーカーなどの民間企業や、文部科学省、国土交通省、神戸市などの官公庁と連携してこのシミュレーションプロジェクトを実施してきた。坪倉氏は内閣府の特別委員会の委員を務めており、シミュレーション結果を共有し、日本国内でのイベント再開などの指針となる科学的根拠として活用している。

今、何が起こっているのか。そして、次は何が起こるのか。

パンデミックと同様に、理研も富岳も減速する気配がない。

「上記の政府や業界からの要望に応えて、現在、公共交通機関(タクシー、バス、航空会社のキャビン、救急車)、公共の場所(レストラン、バー、病室、教室、ライブ)の状況のシミュレーションを行っています。住宅、多目的劇場)、そして様々な野外イベントもあります」と坪倉氏は語った。「将来的には、コロナウイルスとの共存の時代に持続可能な繁栄を可能にする新しいライフスタイルの構築や設計の構築などに役立つデータを提供したいと考えています。」

坪倉氏は、「現在、行政や産業界からの要望に応えて、タクシー、バス、航空会社のキャビン、救急車などの公共交通機関、レストラン、バー、病室、教室、ライブハウス、多目的劇場などの公共の場、さらには屋外での各種イベントなどでのシミュレーションを行っています。将来的には、コロナウイルスと共存する時代に、持続的に繁栄できるような新しいライフスタイルや建物のデザインなどの構築に役立つデータを提供したいと考えています」と述べた。

関連記事

At ISC, the Fight Against COVID-19 Took the Stage – and Yes, Fugaku Was There

Japan’s Fugaku Tops Global Supercomputing Rankings

RIKEN, Suntory Liquors and Toppan Printing Leverage Supercomputing to Reduce the Risk of COVID-19 Infection at Restaurants and Bars