理化学研究所、新型コロナウイルス研究に関する新ワクチン、新検査などなど

Oliver Peckham

昨年の夏、理化学研究所は、パンデミックに関する重要かつ一刻を争う研究を行うために、世界最強のスーパーコンピュータである「富岳」を予定よりも1年近く早く立ち上げ、スーパーコンピュータ界に旋風を巻き起こした。富岳がTop500にランクインしてから1年が経とうとしている今、理化学研究所はスーパーコンピュータを使った新型コロナウイルスの研究の1年を振り返り、プロジェクトの進捗状況をまとめている。

理化学研究所は、新型コロナウイルスの研究を、理事長裁量の基金で定められた5つのコアプライオリティーに基づいて開始したと説明している。

- 最先端の大規模共同利用施設を利用したデータ・研究の公開。

- 診断法の開発。

- 治療法の開発。

- 人々や地域社会が危機を乗り越えるための研究。

- ウイルスのライフサイクルを可視化する技術の開発、ゲノム解析、エピジェネティック解析、宿主と腸内細菌の相互作用の研究などの基礎研究。

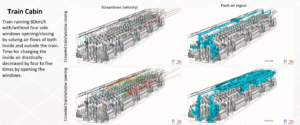

パンデミックの期間中、理化学研究所はウイルス粒子のシミュレーションでも名を馳せ、感染性SARS-CoV-2粒子がさまざまな顔面被覆(マスク、フェイスシールドなど)、空間(学校、電車など)、環境条件(高湿度、低湿度など)を通過してどのように移動するかを調査した。その研究の多くが、この特集記事で紹介されている。

|

|

| 理化学研究所が中心となって行った、電車の車内でのウイルス飛沫のシミュレーション。理化学研究所による提供画像 | |

しかし、理化学研究所の仕事はこうしたシミュレーションにとどまらない。世界の多くの地域で温暖化とワクチンの普及が進み、パンデミックが衰退したように見える今でも、理化学研究所は新しいワクチンの開発から社会科学まで、新型コロナウイルスに関連する幅広い活動に懸命に取り組んでいる。

診断

理化学研究所は、診断作業を「主要な焦点 」と呼んでいる。重要なのは、理化学研究所が新型コロナウイルス感染症を診断する最も一般的な方法であるポリメラーゼ連鎖反応(PCR)検査との差別化を図ったことである。理化学研究所は、独自の核酸ベースの検査法を開発した。理化学研究所の検査法は、ウイルスRNAの個々の分子を検出することができ、その結果、増幅を必要としないという点で、核酸増幅検査(NAAT)とは一線を画している。

また、この方法では、検査サンプルを「何百もの区画」に分け、それぞれの区画で陰性か陽性かを判定することで、全体の濃度を測定することが可能である。この測定が重要でない場合は、検査はわずか10分で完了する。理化学研究所によると、この独自の検査法は、ハイスループットの大量スクリーニングにはまだ対応していないが、初期のテストでは、信頼性の高いPCR検査とほぼ同等の感度が得られたという。

理化学研究所は現在、この独自の核酸検査技術とCRISPR技術を組み合わせて、新型コロナウイルスと他のコロナウイルスを分離するガイドRNAを用いて、SARS-CoV-2に絞り込んだ新たな検出法の開発に取り組んでいる。

医薬品開発、そして新しいワクチン

パンデミック中の新型コロナウイルス研究で最も注目を集めたのは、おそらく創薬であろう。パンデミックの初期に、あるチームは理化学研究所のリソースを利用して、富岳で10日間にわたるタンパク質-リガンド分子動力学シミュレーションを行い、何千もの薬剤候補化合物をテストし、30種類の既存の薬剤を新型コロナウイルス感染症の有効な治療法の候補として特定した。また、別のチームは、従来の方法ではなく、量子力学的手法を用いて、理化学研究所のフラグメント分子軌道(FMO)データベースを利用し、数百種類のウイルスタンパク質構造の相互作用を研究した。現在進行中の創薬研究に関しては、理化学研究所の研究者は現在、ウイルスの侵入に関与する宿主細胞表面タンパク質を調査しており、理化学研究所は「さらなる治療目標として、新型コロナウイルス感染症の抗体医薬品の開発を目指しています」と述べている。

|

|

また、理化学研究所は、現在のワクチンの欠点を補うために、新しいワクチンのアプローチを研究している。現在のワクチンは、SARS-CoV-2の突然変異や、病気の重症度を高める抗体依存性増強(ADE)が時折発生するなど、複雑な問題を抱えていると理化学研究所は指摘する。

理化学研究所が開発した新しいワクチン技術「mMAP」(mutation compatible multiple antigen peptides)は、SARS-CoV-2とその亜種だけでなく、SARS-CoV-1やMERS-CoVでさえも変化しないことが判明したスパイクタンパク質の領域を標的としている。理化学研究所によると、これらの領域は変異する可能性が低く、この領域を標的としたワクチンは、広範囲のコロナウイルスを防げる可能性があり、動物に感染したウイルスも含めて防げる可能性があるという。(SARS-CoV-2は人獣共通感染症として発生したと考えられている。)このようなワクチンは、現在、理化学研究所の増田健一率いる人工ワクチン研究チームが開発中である。

その他

“可変応答”

理化学研究所は、新型コロナウイルス感染症患者の中で、非常に重篤な症状を発症する人と発症しない人がいる理由を解明しようとしている。そのために、理化学研究所は東京医科歯科大学の研究者と協力して「COVID Human Genetics Effort」に寄与し、重篤な反応に関連するゲノム配列を特定することを目指している。

“マイクロバイオーム”

理化学研究所は、新型コロナウイルス感染症患者の便を調査して、特定の細菌株が身体の免疫反応を高める可能性があるかどうかを調べており、その結果に基づいて治療法の開発(さらには反応のばらつきの解明)を目指している。

“基礎研究”

理化学研究所では、現在、発表された研究論文を処理し、そのバイオメディカルデータを分析するAIシステムの開発を通じて、基礎研究を支援しているという。

“社会科学”

理化学研究所では、新型コロナウイルス感染症の社会的影響を調べるために、在宅勤務の社会的効果や機械学習を利用したヘイトスピーチ分析などの研究にも取り組んでいるという。

理化学研究所のCOVIDプロジェクトについての詳細は、こちらのリンクをご覧ください。