SC21で専門家が問う。高速HPCは環境に優しいのか?

Oliver Peckham

HPCは新しい時代を迎えようとしている。エクサスケールは(ある程度)正式に登場してきたが、ムーアの法則は終焉を迎えつつある。この新しい時代の巨大なシステムやチップには,コストやコンプライアンスの観点から,消費電力やその他の持続可能性に関する懸念がつきまとう。HPCの環境への影響を低減しつつ、スーパーコンピュータのスケールアップを継続する必要性を両立させるために、多くの関係者が「HPCにおいて、高速はグリーンであり得るのか、それとも本質的に矛盾しているのか」と問いかけているのだ。

SC21では、専門家グループが「Can fast be green? HPCを持続可能なものにするための欧州の機会と課題」と題したセッションで、まさにその疑問を投げかけた。このセッションでは、European Technology Platform for HPC(ETP4HPC)のHPCプロジェクトマネージャーであるMaike Gilliotと、HPC企業Sicos BW社のマネージングディレクターであるAndreas Wierseがモデレーターを務めた。注目の講演者は2名。フラウンホーファー研究機構のHPCマネージャーであるFranz-Josef Pfreundtと、CinecaのシニアエンジニアであるDaniele Cesariniだ。両氏は、欧州のHPC開発促進を目的とした民間団体ETP4HPCの運営委員会のメンバーでもある。

「なぜヨーロッパの我々がこのテーマに注目しているのか?”」Gilliotはこう切り出した。「もちろん、私たち全員が、気候変動の抑制やエネルギーの使用を監視・制御するための取り組みを行うべきですが、それ以上に、欧州レベルでは、このようなテーマを検討せざるを得ない制約があるのです。」実際、欧州では、エネルギー生産や炭素集約度に対する長年にわたる規制が強化されているだけでなく、環境面での総所有コスト(TCO)に関する法的要件も間もなく導入される予定だ。

Freundtは最初にこう述べた。「(2010年から2018年の間に)コンピューティングパワーは大幅に向上したが、(この分野の)エネルギー消費量はほぼ横ばいだった。」と述べ、この矛盾を冷却の最適化の改善によるものだとした。「しかし、その予測はあまり良いものではありません。」と彼は続けた。急速に拡大・増殖するデータセンターに直面して、エネルギー消費量を横ばいにするには、多くの努力が必要になるという。

そのためには、アップルやグーグルなどの大手ハイテク企業が再生可能エネルギーに多額の投資を行っていることや、Green500やEnergy Efficient HPC Working Groupなどのイニシアチブなど、いくつかの有望な兆候があるとFreundtは述べている。しかし、コンピュータの性能は指数関数的に増大しており、エネルギーの削減では追いつかないと考えている。

「問題は、私たちに何ができるかということです。」Freundtは、その答えは会話を再構築することにあると考えている。

「なぜなら、私たちは高速なアルゴリズムを設計する方法、効率的な実装を行う方法、アルゴリズムを効率的に並列化する方法(これは常に必要ですが)、そしてそれを行うために適切なハードウェアを選択する方法を知っているコミュニティだからです。」と述べた。

Freundtは10年以上前から、これらの原則を念頭に置いて、より効率的なハードウェアを設計する仕事をしたいと考えていた。そして、European Processor Initiative(ヨーロッパ独自のプロセッサを開発するプロジェクト)がそれを可能にしたと述べている。Freundtは、EPIで開発されているステンシル/テンソルアクセラレータ(STX)という専用アクセラレータを例に挙げて説明した。STXでは、ハードウェアとソフトウェアの協調設計により、性能を最大限に引き出しつつ、移植性を重視しているという。重要なのは、1ワットあたりのフロップスではなく、1ワットあたりのアプリケーション性能を見ることだとFreundtは言う。「ソフトウェアとアルゴリズムがグリーン・コンピューティングの重要な要素であり、コンパイラとハードウェア・アーキテクチャはそれを容易にするためのものです。」と述べた。

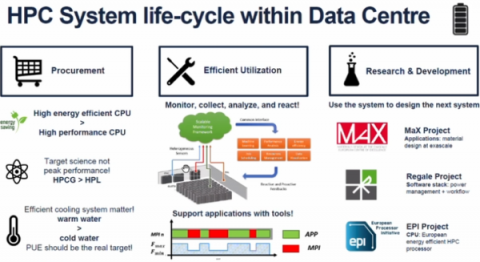

Cesariniは話を広げ、エネルギー効率からスパコンのシステムライフサイクルに話を移した。「スーパーコンピュータシステムの製造から廃棄までのライフサイクルを考えると、(Cinecaのような)HPCセンターはこのライフサイクルの一部に大きな影響を与えます。」と述べた。

|

| HPCシステムのライフサイクルをより環境に優しいものにするための機会。画像提供:Cesarini |

「調達から始めることができます。」とCesariniは続け、Cinecaはエネルギー効率の高い技術を選択するように慎重に調達を行ったと説明する。さらに、PUEを「1.0」に近づけるために、効率的な冷却システム、特に温水による冷却に力を入れたという。「エネルギー使用と冷却を最適化するためには、システムだけでなく施設全体の使用状況を監視し、収集し、分析する必要がありのです。」と述べ、エネルギー使用と冷却の最適化を図った。

しかし、優れたPUEを達成し、可能な限りの最適化を行っても、Cinecaは4〜5年ごとにシステムを交換する必要があるという問題が残っていたと説明する。環境面での総所有コストを削減するためには、コンポーネントの製造プロセスをコントロールできないため、システムの寿命を延ばす必要があったとCesariniは言う。

Cinecaの所有期間がある程度確定したため、同センターでは、廃棄時にシステムをより小さなサブシステムに分割し、国内のTier1およびTier2の小規模データセンターに提供することにした。これらのセンターでは、エネルギー使用の優先順位が低く、コンポーネントが古いことが多いため、センターの効率が向上し、サブシステムの寿命も長くなったという。

Wierseは、ETP4HPCを代表して、2022年に発表予定のグリーンHPCに関するホワイトペーパーの作成に取り組んでいることを明らかにした。「少なくとも我々が見てきたほとんどのものは、現在、ワットあたりのパフォーマンスに重点を置いています。」と述べた。しかし、CO2排出量への影響は、Cesariniが議論したように、運用段階に留まらないと言う。Wierseは、ムーアの法則が終焉を迎えた今、並列処理を重視することは、HPCシステムやコンポーネントの寿命を延ばす機会になると提案した。

Pfreundtは、廃熱の再利用など、特にLUMIのような注目を集めているシステムでは、これらの技術を活用する機会が増えていることを強調した。Wierseも同様に、HPCシステムを再生可能エネルギー発電施設に直接設置し、送電の障害なくグリーンエネルギーを利用できるようにしようとしている企業を紹介した。

また、ハードウェアの改良による利益が減少していく中で、ソフトウェア開発の重要性についても多くの議論が交わされた。「ソフトウェア開発者に提案したいのは、性能を重視することです。」とCesariniは言う。Pfreundtも同様に、効率化を実現するためにはユーザーが最適化する必要があると述べた。「このままでは、ユーザはフルノードでシングルコアを実行してしまいます。私たちはそれを望んでいません。」と述べている。