ARMプロセッサ、性能評価最新情報

2019年11月のTOP500では日本が誇る次期スーパーコンピュータシステム「富岳」に採用されるARMプロセッサが登場してきた。LINPACK性能では富士通が製造するプロトタイプシステムが159位にエントリし、Green500では何と首位に入った。ついにARMプロセッサがHPCの舞台の主役のひとつとして踊り出たわけだ。しかしながら、TOP500中にARMプロセッサを搭載したシステムは他に1台しかなく、198位にエントリしているサンディア国立研究所のHPEシステムだ。搭載しているのはMarvellのThunderX2プロセッサである。

ARMプロセッサを搭載したシステムはこれから続々と出てくることを期待しよう。しかし、LINPACKの性能は分かってきてはいるものの、実際のアプリケーション性能をユーザは知りたいはずだ。徐々に性能に関するデータは出つつあるが、12月に開催された情報処理学会ハイパフォーマンス・コンピューティング研究会の第172回研究会において、京都大学の深沢圭一郎 准教授が「惑星磁気圏MHDシユレーションコードによるThunderX2 ARMプロセッサの性能評価」と題して発表を行った。

|

|

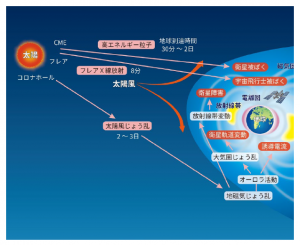

論文によると、「惑星磁気圏MHDシユレーション」で解析するのは、太陽から吹き出している太陽風と呼ばれるプラズマが、惑星の固有磁場との相互作用によって惑星磁場が変形し磁気圏が形成される現象をシミュレーションするもので、磁気圏で発生する磁気嵐のような宇宙天気を理解するのに役立つ。

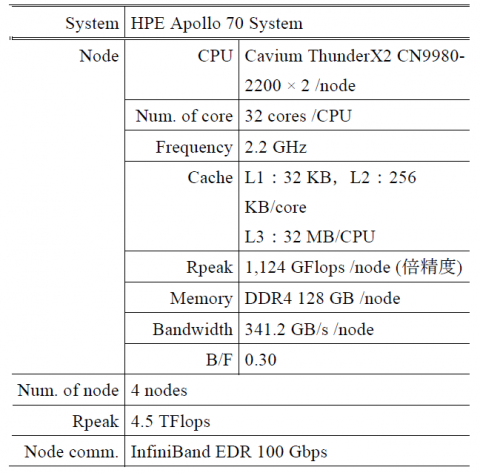

今回使用するプラットフォームは、MarvellのThunderX2を2基搭載したHPE社製のApollo 70 Systemを4ノード使用している。1ノード当たり64コア搭載しているので理論性能は1.124TFLOPSで、メモリは128GBでバンド幅は341.2GB/秒となっている。また、ThunderX2の特徴として、理論性能はIntel Xeonに劣るものの、メモリ・バンド幅はXeonよりも高いため、速度指標のひとつである理論性能とメモリバンド幅の比であるB/F値が0.30とXeonよりも高くなっている。

|

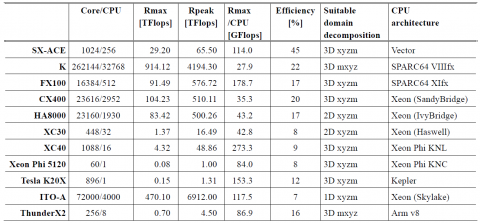

では性能結果を見てみよう。研究会で発表された報告ではFlatMPIを利用している。評価システムにおけるMHDシミュレーションの領域分割手法や配列の並び替えによる性能の違いについて評価が行われているが、読者の皆さんが一番気になるのは他のプラットフォーム、特にプロセッサとの性能対比であろう。その比較も最後に報告されており、以下のようになっている。

注目すべき箇所はCPU当たりの性能を示しているRmax/CPUである。ここでThunderX2は86.9となっており、ほぼXeon Phi 5120(KNC)と同じ性能となっている。また、XeonのSandy BridgeやIvy Bridgeより倍程度の性能となっていることも注目できるが、Skylakeを搭載したITO-Aシステムとの比較では2/3程度の性能に留まっている。

|

今回のMHDシミュレーションにおける性能評価ではプロセス当たり64MBと比較的小さいメモリを使用している。また今回のHPE Apolloシステムはノード当たり128GB搭載しているが、最大メモリ搭載容量は512GBでメモリ容量の問題は無さそうだ。しかし、「富岳」システムである富士通のFX1000はノード当たりのメモリ容量が32GBしかない。今後どのようなアプリケーションが搭載されて来るか注目される。