東工大TSUBAME、変化球の謎を解明

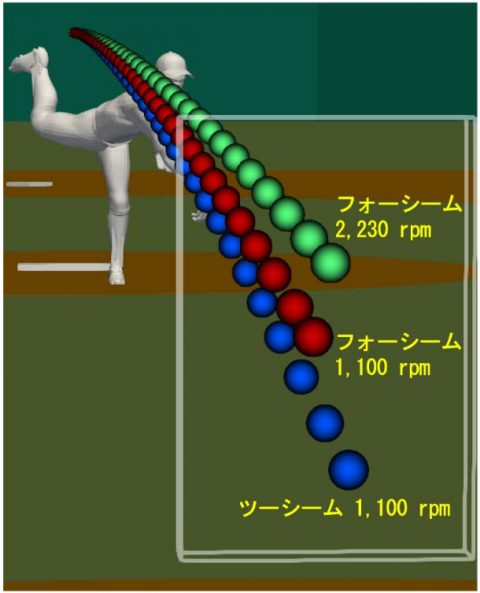

プロ野球やメジャーリーグでは、投手がフォークボールやスプリットと呼ばれる変化球をしばしば決め球として使う。打者の手元でボールが急激に落下するように感じ、打たれ難いボールとして知られている。最近は計測技術も進歩し、球速、回転数、ボールの軌道まで詳細に分かるようになってきた。バックスピンのフォーシームであるストレートはマグヌス効果により自然落下の放物線軌道よりもホップするが、同じバックスピンにも関わらずツーシームのフォークボールは放物線軌道に近く、「なぜフォーシームより落ちるのか?」という謎は解明されていない。

東京工業大学の青木 尊之 教授を研究代表者とするチームは、東工大 学術国際情報センターのスパコン TSUBAME3.0 を用いて研究を進め、回転しながら高速で飛翔する野球ボールに対し、縫い目まで詳細に計算する数値流体シミュレーションを実施した。同様の解析は20年前に当時 理化学研究所の姫野龍太郎氏が計算機による変化球の解析初めて行った。今回の解析結果は20年前の姫野氏の解析結果を裏付けるものとなったようだ。

野球ボールの空力解析には高解像度の計算格子を使う必要があり、ボールの表面近傍と後流に高解像度格子を効率よく配置できるようになったことと、移動する縫い目に対して精度の良い境界条件を設定できるようになったことが今回の数値シミュレーションの実現に大きく寄与している。

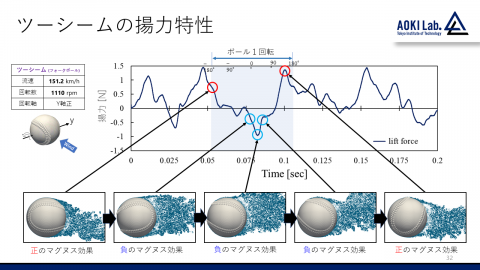

縫い目がツーシームのバックスピンする低速回転のフォークボールに対して、スパコン TSUBAME3.0 を用いた数値流体シミュレーションを行った結果、低速回転で上向きの揚力が弱いために放物線軌道に近づくのではなく、下向きの力「負のマグヌス効果」が縫い目の角度が-30度から90度の範囲で発生することにより軌道が下がることを初めて見出した。また、同じ球速と回転数のフォーシームでは「負のマグヌス効果」が発生しないことも見出した。

|

さらに投手がボールをリリースした直後の球速・回転速度・回転軸が分かれば、その後のボールの軌道を精度よく再現できることも分かった。球速が時速150km、回転数が 1,100rpm のツーシームとフォーシームでは、縫い目が違うだけで打者の手元でのボールの落差が19cm も異なることが明らかになった。

|

今回の解析は、野球ボール以外にも、無回転のサッカーボールやバレーボールの軌道の変化や、空力が強く影響するウィンター・スポーツなどにおいて、スパコンによる空力解析を戦術に取り入れることが期待できるとしている。また、本数値シミュレーションはさまざまな産業応用も可能である。20年前に解析を行った姫野氏は今回の成果に次のようにコメントしている。「この計算の価値は4シーム回転と2シーム回転で差があることを示したことにあり、その差が縫い目によるボール周りの流れの違いに起因することを明らかにしたことだ。実験ではわかりにくい、このような現象の解明に今後もスーパーコンピュータを使った解析が威力を発揮してゆくだろう。」。今回の解析結果の動画はこちら。