3次元津波シミュレーションが日本の緊急事態への備えを高める

Tiffany Trader

富士通と東北大学との間のパートナーシップは、 2011年3月11日の東日本大震災で島国を荒廃させた津波のような災害から日本の回復力を高めることを助ける精密な津波予測システムの形で結実した。

2012年に始まった富士通と東北大学との連携は、都市部への水の押し寄せだけでなく、津波によって引き起こされる可能性のある潜在的な川の氾濫などの詳細を再現できる3次元津波シミュレータと言う結果となった。

共同研究プロジェクトは、東北大学災害科学国際研究所の所長、今村文彦教授が開発した2次元津波伝播シミュレーション技術と富士通の3次元流体シミュレーション技術と組み合わせたものである。結果として、プロジェクトに関係している研究者は、海岸地形や都市部の建物と相互作用して通過する津波の複雑な変化を正確に複製することができる。

その計画は、大地震によって引き起こされた津波の複合災害予測に向けシミュレータを適用することである。この戦略を可能とするために、システムはその主要なコンピューティングリソースとして強力なKスーパーコンピュータを売り込んでいる革新的な研究のための戦略計画(HPCI)に持ち込まれる予定である。 HPCIは、日本の文部科学省、MEXTによって促進されている。プログラムのテーマのひとつは、国の緊急事態への備えを高める津波予測技術の改善である。

何故なら2011年の災害の悲惨な結末のため、日本は建物の復元力を最適化し、改良された被害予測を促進するための大規模シミュレーション技術を採用することへの大きな必要性を理解している。

東北大学の今村教授が開発した2次元津波伝播シミュレーション技術は、沿岸地域の津波の到着時間や波高を計算するために優れている。しかし、このプログラムは、都市部や河川への水の侵入をシミュレートする機能を欠いている。 3次元データの追加は課題ではあるが、津波の挙動に影響を与える建物や堤防のような構造を説明するために必要である。

富士通の3次元流体シミュレーション技術は、粒子の格子として流体を扱う平滑粒子流体力学手法を使用している。よって、それは砕波と溢れのような3次元の挙動をモデル化することができる。しかし、特に津波波源域から沿岸地域に延びる広い領域をモデル化することが目標である時、2次元から3次元へ移ることは大幅に計算需要を押し上げる。

富士通と東北大学は、3次元流体シミュレーション技術の中へ2次元津波伝播シミュレーション技術から波高や流速に関するデータを組み込む新しいプログラムを開発した。その成果が、効率的に計算リソースを使用する新しい3次元津波シミュレータである。

ニュースリリースが説明するように:

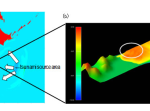

震源ソースから沿岸部に延びる広い範囲にわたる津波の動きは、2次元シミュレーション技術(図1(a))を用いて複製し、そのため計算負荷は比較的軽く、そして3次元流体シミュレーション技術は、波の砕けや氾濫のような現象が起きる沿岸地域や都市部についてのみ使用し、実用上合理的な時間内で複製される津波の3次元的な動きを可能にした。

新たに考案した3次元流体シミュレーション技術は、2次元シミュレーション技術もしくは3次元流体シミュレーション技術単独で行うことができなかった沿岸部における津波の動作をシミュレートする。シミュレーション機能の増加により、日本の当局者は津波が海岸線に当たるとして、その衝撃力による被害の程度を予測することができるように願っている。

比較的軽い計算負荷を有することのふたつ目の利点は、複製のために必要な時間を大幅に緩和し、迫り来る脅威をより迅速に評価するための緩和効果を可能にする。

時間の節約の感覚を得るために、富士通は1万ノードのスーパーコンピュータシステム上で3次元流体シミュレーション技術のみを使用した場合、この種のワークロードを実行するために200年以上かかるだろうと説明する。 他方、3次元津波シミュレータは、同等のコンピュータ上で約160時間で津波が典型的な港や湾と同等の約10平方キロメートルを横切る中を0.5メートル半径で複製することができる。

新しいシミュレータは、西日本における防災計画を作成するために様々な津波被害予測方法と並行して使用される。活動を支援するために、富士通は、「防災対策を支援し、国や地方公共団体へ提供するソリューションを開発するため」に同社が取り組んでいると述べた。