エクサスケール・コンピュータに関する日米協定が調印

西 克也

ドイツ現地時間2014年6月22日(日本時間同日夜)にドイツ、ライプチヒで開催されているInternational Supercomputing Conferenceの会場において、エクサスケール・コンピュータの開発に関する日米協定が調印された。調印は文部科学省と米国エネルギー省との間で行われ、この協定により理化学研究所計算科学研究機構とアルゴンヌ国立研究所がエクサスケール・コンピュータ用のソフトウェア開発について協調体制をとることとなる。

エクサスケール・コンピュータの開発は日本、米国ばかりでなく、ヨーロッパ、中国なども開発に着手しているが、規模の大きさから国際的な協力関係が重要であると考えられている。特に日本は他国に先駆けて2020年のエクサスケール・コンピュータの実現を目指しており(米国は2022年頃を予定)、他よりも一歩先を走っていることになる。

本日行われた調印式では文部科学省側より研究振興局計算科学技術推進室の川口悦生室長が、米国エネルギー省よりAdvanced Scientific Computing ResearchのディレクターであるWilliam Harrod氏が調印にあたった。

今回調印された協定の正式タイトルは、「Project Arrangement Under The Implementing Arrangement Between The Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology of Japan and The Department of Energy of The United States of America Concerning Cooperation in Research and Development in Energy and Related Fields Concerning Computer Science and Software Related to Current and Future High Performance Computing for Open Scientific Research」という長文ものだ。

協定の目的は「HPCシステムの拡張とシステム能力を改善するのに相互に利益となること」に関する協調体制の確立だ。共同してエクサスケール・コンピュータ自体を開発することではなく、日米は個々に独自の方法でエクサスケール・コンピュータは開発していく。そういう意味においては、この協定は今後の開発における国際協調と競合を区別する一種のバイブルとなるだろう。

協調体制における活動としては、インタフェースの標準化、公開データの著作物の収集、オープンソースソフトウェアの共同開発、ベンチマークおよびアーキテクチャの評価と解析、成熟した技術の標準化などが予定されている。

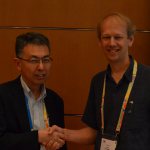

この協定の調印にあたっては、理化学研究所計算科学研究機構エクサスケール・スーパーコンピュータ開発プロジェクト準備室の石川裕室長とアルゴンヌ国立研究所エクサスケールテクノロジー&コンピューティング研究所ディレクターのPete Beckman氏の長年の努力の賜物であった。

エクサスケール・コンピュータ開発に関する国際協力は日米間以外にも欧米間の協調関係も進んでおり、今後国家間を跨いだ国際協力関係が加速化することは間違いなさそうだ。

|

| 左から、石川裕氏(理研)、田畑伸哉氏(文科省)、川口悦生氏(文科省)、William Harrod氏(DOE)、Pete Beckman氏(ANL) |